Avec leurs jolies feuilles rondes et leurs fleurs éclatantes orange, rouges ou jaunes, les capucines (Tropaeolum majus) apportent une touche de soleil au jardin, au balcon ou en bouquet.

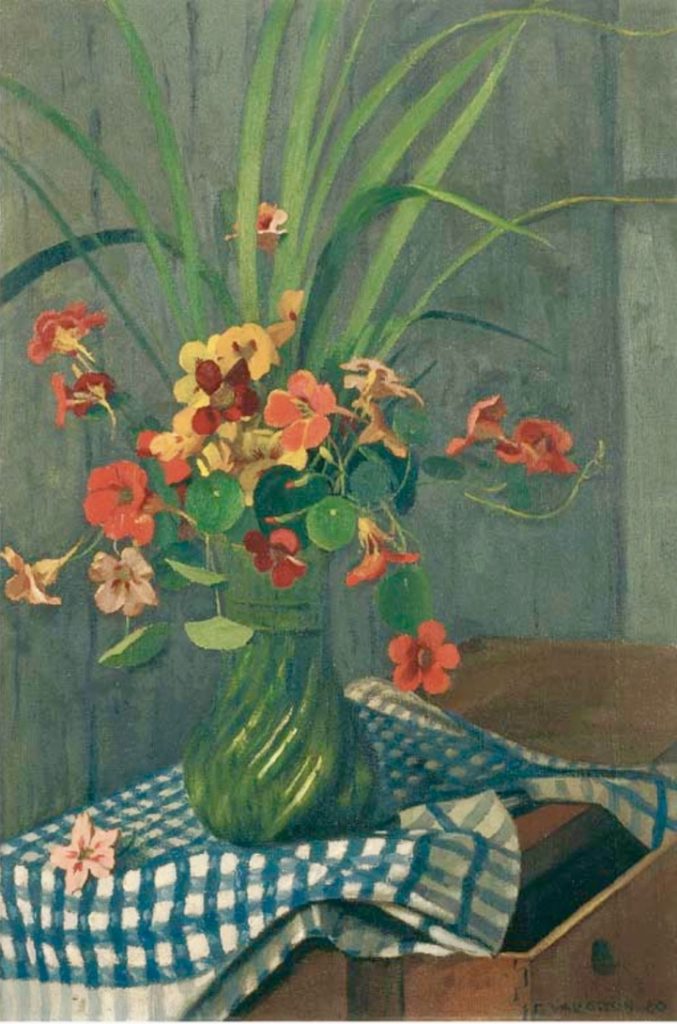

Félix Vallotton l’illustre à merveille :

Leur particularité ne s’arrête pas à leur beauté : toutes les parties de la plante sont comestibles. Les fleurs décorent les plats et ont une saveur légèrement poivrée, rappelant celle du cresson. Les feuilles se mangent en salade, tandis que boutons floraux et jeunes fruits peuvent se conserver dans du vinaigre comme des câpres.

De surcroît, les capucines s’avèrent de précieuses alliées du jardinier, car elles attirent les pollinisateurs, mais aussi les pucerons, servant ainsi de plantes-pièges pour protéger les autres cultures.

Capucine est dérivé de capuce, par allusion à la forme en capuchon de la fleur, de l’italien capuccio, « capuchon », du bas latin cappa, « capuchon » puis « manteau ».

Le capuce est un capuchon taillé en pointe porté par certains moines franciscains appelés capucins. Le cappuccino est un café au lait mousseux de la couleur marron beige de la robe des capucins.

A l’origine, une cape était un grand manteau à capuchon.

Une chape est une cape, mais également une protection, par exemple en béton.

Échapper signifiait abandonner son manteau aux mains des poursuivants.

La chapelle désigna d’abord la cape ou chape de saint Martin, puis le lieu où l’on conservait les reliques.

Un chaperon était une coiffure, puis un capuchon comme celui du Petit Chaperon Rouge, l’héroïne du conte de Perrault, avant de devenir une personne accompagnant et protégeant une jeune fille.

Chapeau appartient à la même famille.

Le nom scientifique Tropaeolum donné par Carl von Linné au XVIIIᵉ siècle dérive du grec ancien τρόπαιον, tropaion (« trophée » par l’intermédiaire du latin. En effet, le grand botaniste suédois trouvait que les feuilles rondes ressemblaient à des boucliers et les fleurs pendantes à des casques de soldats de l’Antiquité accrochés sur un trophée.

Les feuilles de ginkgo de mes cartes buissonnières reposent sur des papiers aux motifs de capucines empruntés à l’Étude de la plante de Maurice Pillard Verneuil pour les jaunes et à un album d’échantillons de la maison de soierie Bianchini Férier pour les rouges :

Pour aller plus loin :