Les torii (鳥居) sont des portes constituées de deux piliers verticaux surmontés de deux traverses horizontales.

鳥居 signifie littéralement « là où se perchent les oiseaux » et donc les messagers divins quand ils descendent sur terre.

Selon la mythologie shintoïste, Amatesaru, la déesse du Soleil, fâchée contre son frère, se serait enfermée dans une grotte, plongeant le monde dans l’obscurité. Pour l’en faire sortir, les dieux organisèrent un banquet devant l’entrée et installèrent des coqs sur un perchoir. Dérangée par leur chant, Amaterasu sortit de sa grotte et la lumière revint sur le monde.

Les torii sont traditionnellement fabriqués en bois ou en pierre, souvent peints en vermillon, une couleur censée repousser les mauvais esprits.

Il existe cependant de nombreux styles, chacun portant un nom et une signification particulière. Certains sont simples et rustiques, d’autres plus élaborés, avec des courbes et des ornements raffinés.

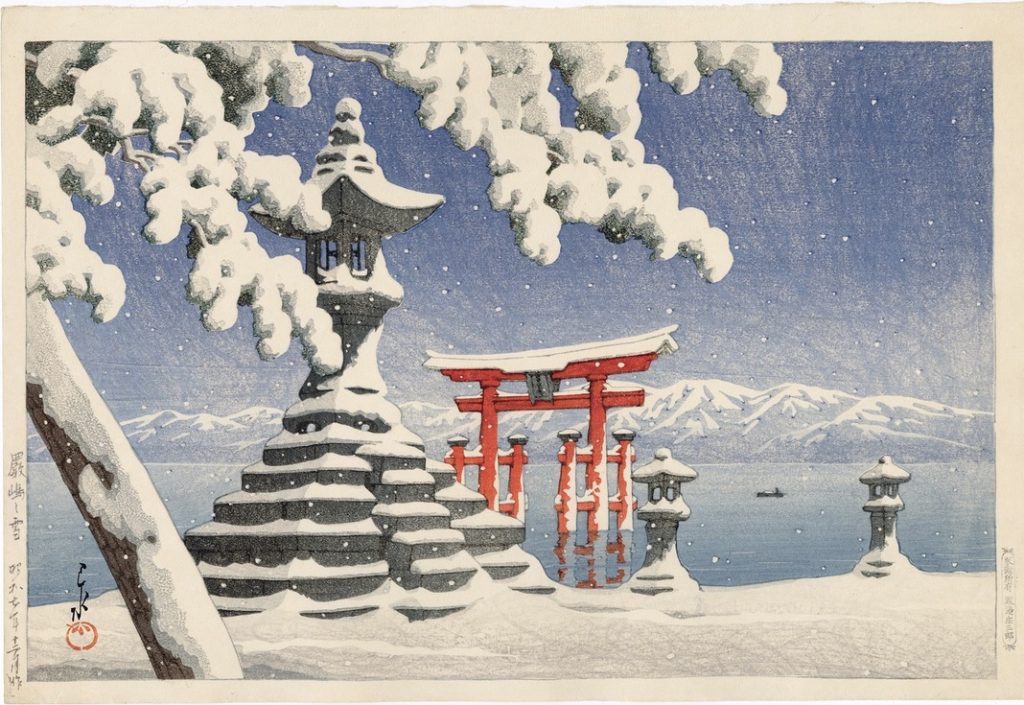

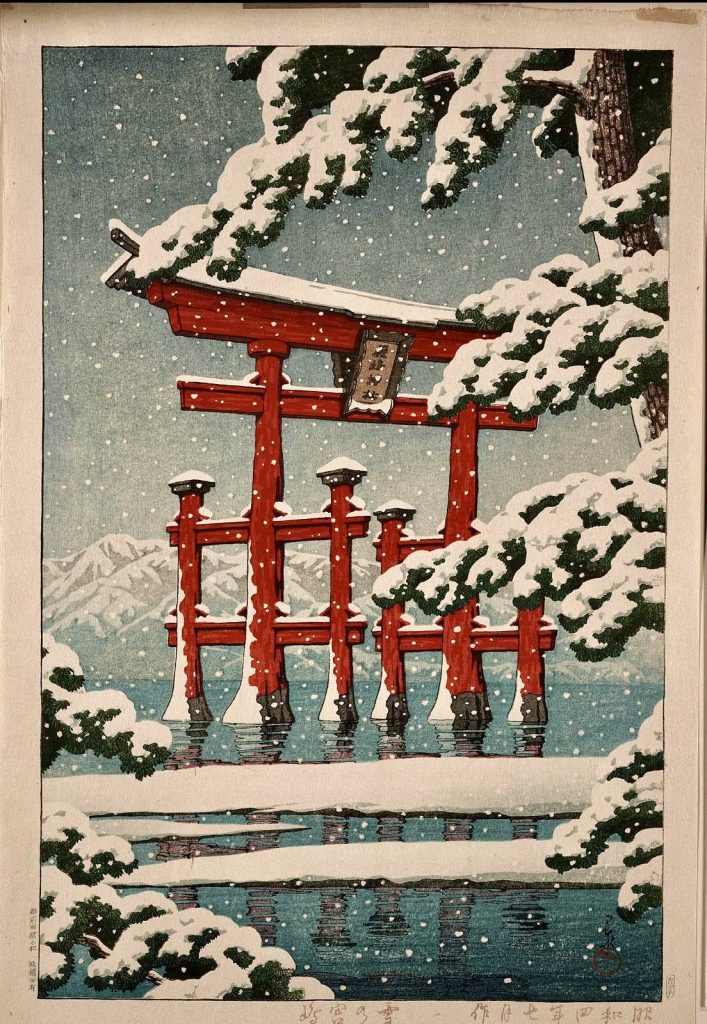

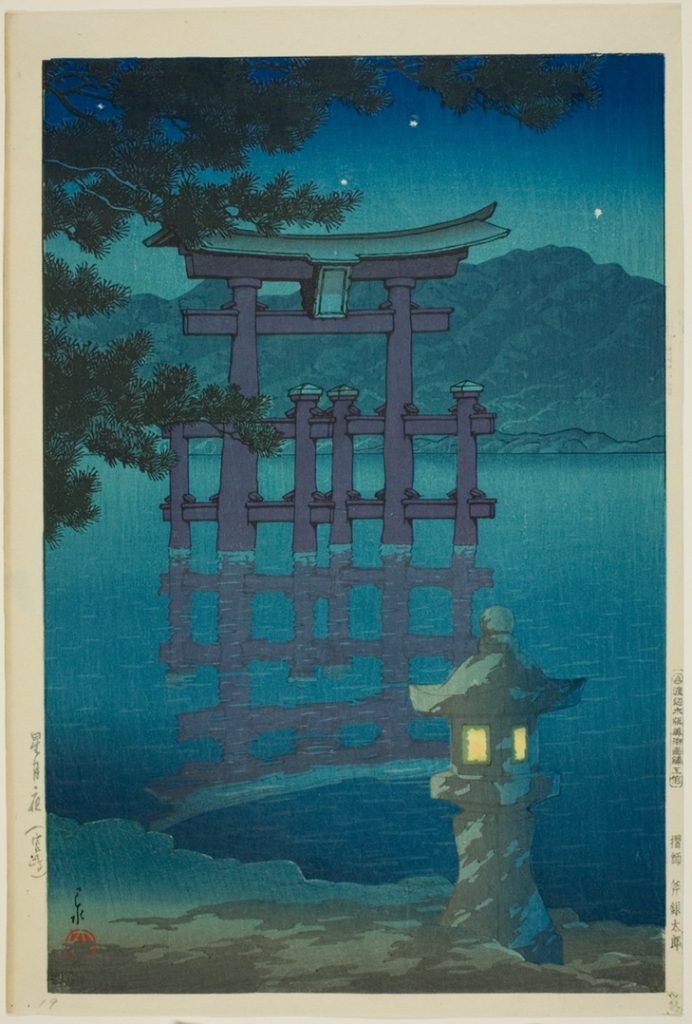

Ce torii du sanctuaire Itsukushima, flottant au large de l’île de Miyajima, semble léviter sur l’eau à marée haute, créant une image presque surnaturelle.

Une frontière symbolique

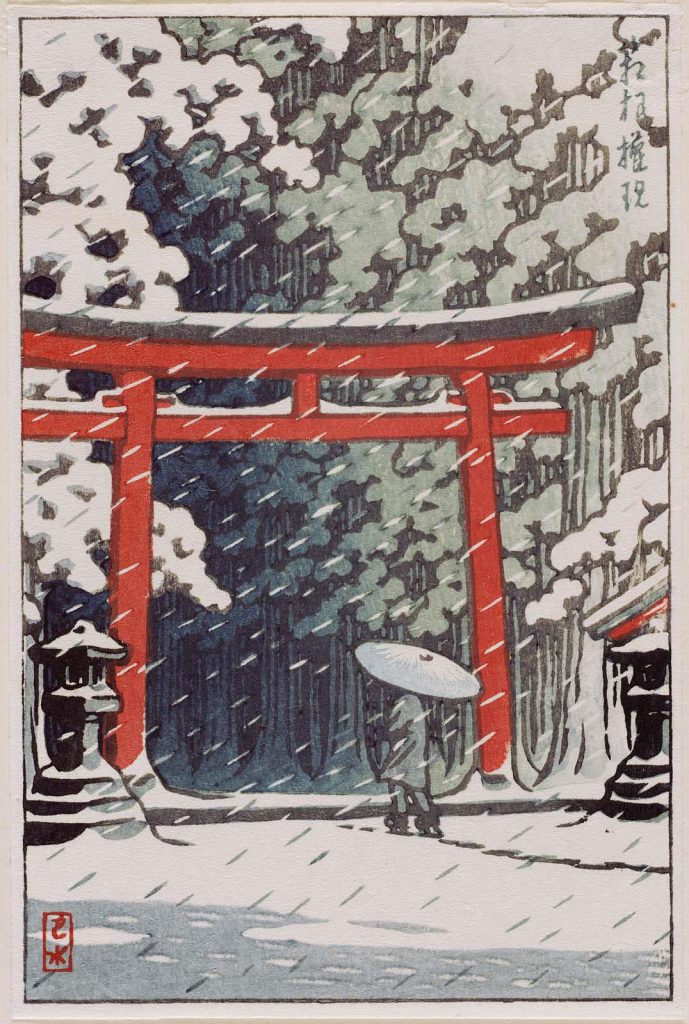

On trouve principalement des torii à l’entrée des sanctuaires shintoïstes, parfois aussi à l’intérieur, jalonnant le chemin menant au cœur du domaine sacré.

Car le torii marque une transition spirituelle. Il invite au recueillement, à la purification et au respect du lieu.

En le franchissant, le visiteur entre dans un espace pur, habité par les kami. C’est pourquoi, dans la tradition, avant de passer sous le torii, on se purifie les mains et la bouche au pavillon d’ablutions, puis on s’incline et on évite de traverser le centre, réservé aux divinités. En quittant le sanctuaire, il faut repasser dans l’autre sens par chaque torii emprunté afin de revenir dans le monde matériel.

À Kyoto, le Fushimi Inari Taisha, sanctuaire principal de la déesse Inari, comporte des milliers de torii rouges alignés à la manière d’un tunnel sacré :

Une puissance esthétique

Les torii ne sont pas seulement des objets rituels ou architecturaux, mais également des symboles puissants dans l’imaginaire visuel japonais.

Depuis les estampes ukiyo-e du XVIIIe siècle jusqu’à l’ère moderne, de nombreux artistes les ont représentés, tâchant de capturer leur force poétique et spirituelle.

L’un des maîtres les plus emblématiques du genre est sans doute Kawase Hasui (1883–1957), figure majeure du mouvement shin-hanga qui revitalisa l’art de l’estampe au XXe siècle.

Il peint souvent des paysages baignés de lumière diffuse, de pluie fine ou de neige silencieuse.

J’aime particulièrement ses torii qui émergent de la blancheur hivernale :

Ou de la nuit :

Kawase Hasui aime tellement ce motif qu’il l’insère dans un chôchin :

Au premier plan, le matsu, qui conserve ses aiguilles même en hiver, symbolise la résistance et la longévité. Dans cette estampe, ses branches alourdies par la neige tiennent bon, métaphore de la force tranquille face à l’épreuve.

La couleur vive du torii tranche avec l’austérité hivernale. Cette porte sacrée peut être vue comme un signe de stabilité spirituelle, de force intérieure, une structure inébranlable au milieu des saisons changeantes.

L’arbre enraciné et la porte rituelle se renforcent mutuellement, d’autant plus qu’ils s’inscrivent dans une lanterne, un motif décoratif certes, mais aussi le symbole d’une lumière qui peut guider dans la nuit et l’hiver.

Sources :

« Torii, le portail sacré du Japon »

« Torii : origines et lieux incontournables »

« Sanctuaire shinto d’Itsukushima » – Site de l’UNESCO