Le koto (琴) est un instrument à cordes pincées, une sorte de cithare à treize cordes.

Traditionnellement fabriqué en bois de paulownia, il mesure environ 1,80 mètre et a une forme légèrement recourbée. À l’origine, les chevalets déplaçables étaient faits d’ivoire.

Cet ensemble du début du XVIIe siècle est particulièrement admirable.

Il comprend de nombreuses incrustations et un remarquable travail du métal réalisé par Teijo, neuvième maître et sans doute membre le plus doué de la célèbre famille d’artistes métallurgistes Goto. Son étui, du début du XIXe siècle, somptueusement ornementé et laqué, est décoré d’oies et de grues en or.

La qualité de l’instrument souligne son rôle de symbole du Japon et reflète le prestige de ses propriétaires, qui appartenaient au puissant clan des Karasumaru.

Originaire de Chine, le koto a été introduit au Japon au VIIIe siècle, principalement à la cour impériale.

On l’utilise dans le gagaku (雅楽), cette musique raffinée qui a connu un renouveau à la période Edo (1603-1868. C’est pourquoi on le retrouve souvent sur les estampes de cette époque, chez Kikukawa Eizan, Toyokuni ou Kunisada :

Isoda Koryûsai l’associe au shamisen :

Komai Yoshinobu également, ajoutant un kokyû, une vièle :

L’instrument est encore en vogue dans les années 1860, comme l’exprime cette remarquable photo de Felice Beato :

Et on le retrouve ensuite à l’ère Meiji (1868-1912), par exemple chez Yôshû Chikanobu :

Mais ma préférence va à une estampe de 1766, signée Harunobu.

Elle s’intitule “Descending Geese of the Koto Bridges” (琴路の落雁), parce que la disposition des chevalets crée l’impression du vol d’une rangée d’oies qui descendent pour la soirée :

Harunobu en compose au moins deux variantes, avec une joueuse seule et un couple d’amant :

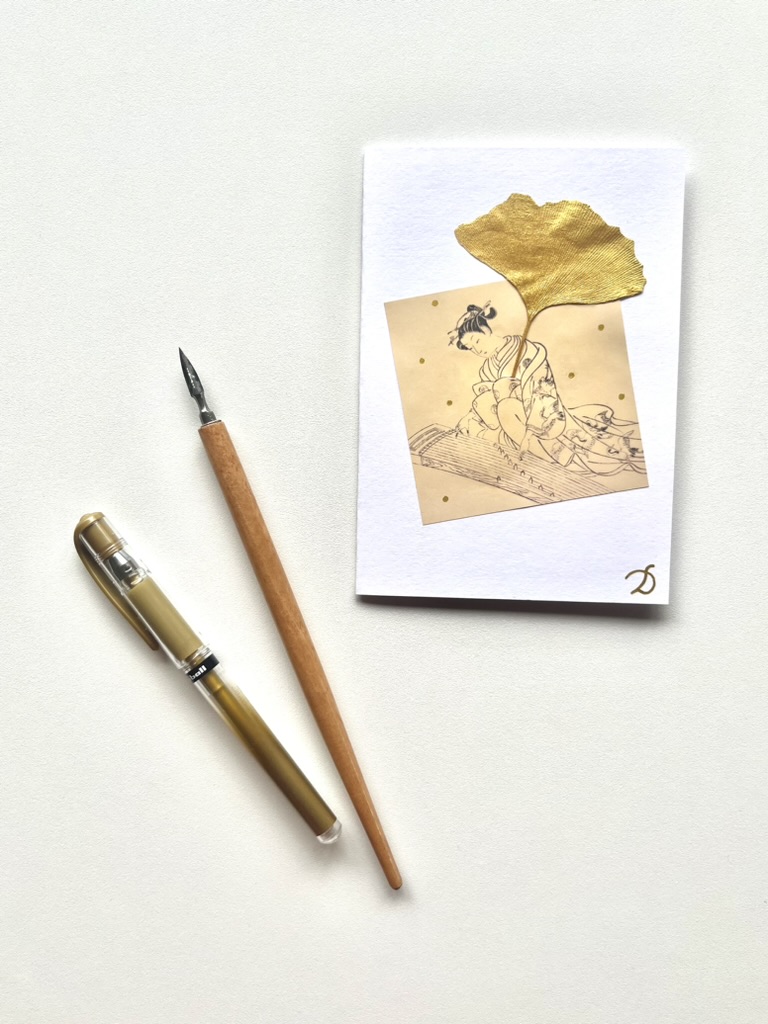

C’est la délicatesse de la joueuse qui a inspiré ma carte buissonnière :

Sources :

« Koto » – fiche Wikipédia

Ping : Motif biwa - La carte buissonnière